コロナ禍で変容した医業従事者や患者の負荷を、IoTとサイバーセキュリティの観点から総合的に支援する研究とは?

「サイバーセキュリティシンポジウム in TDU 2022」レポート

先ごろオンラインで開催された東京電機大学の「サイバーセキュリティシンポジウム in TDU 2022」。同大学は、2017年から研究ブランディング事業として「リモートメンテナンスを伴うTrustworthyな地域医療用IoTシステムの共通基盤の研究開発」を進めてきた。ここでは、その成果のうち、同大学 佐々木 良一 顧問・客員教授(研究推進社会連携センター)を中心とした研究内容について紹介しよう。

東京電機大学におけるTrustworthyな地域医療用IoTシステムの共通基盤の研究

まず今回の研究ブランディング事業について少し触れたい。もともと本事業は、少子高齢化社会において、医療機器でどんな問題が発生するかを議論するところからスタートしたという。たとえば、増える過疎地への対応や、医療従事者の人手不足などから、リモートによる医療機器の保守点検管理が必要になるだろう。そうなるとネットワークに接続されるため、当然ながらサイバーセキュリティ対策が不可欠になる。また拠点設置によってIoTの管理も重要だろう。こういった状況は国内のみならず、いずれ海外の途上国でも起こり得ることだろう。

この議論が始まった2017年当時、文部科学省私立大学研究ブランディング事業補助対象が公募され、そこで東京電機大学の研究テーマが採択され、5年間の研究が始まったという経緯がある。同大は昔からME(Mediacl Electronics)に強く、医療・福祉機器開発・普及支援センターでの実績もあった。さらに「サイバー・セキュリティ研究所」において、多くの研究者が従事しており、この両者の強みを活かして、「高度セキュアIoT医療機器システムの研究」が始まった。

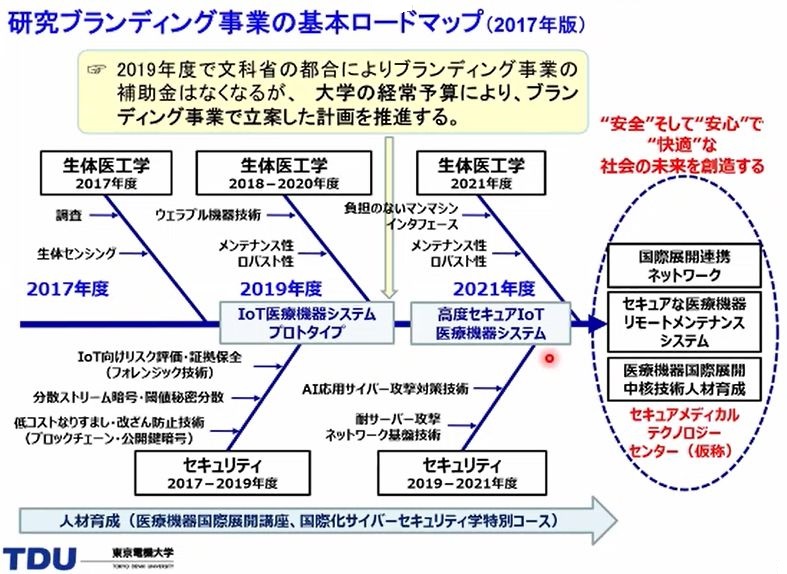

研究ブランディング事業のロードマップは以下の通りだ【★写真1】。2017年から2020年まで生体医工学とサイバーセキュリティの知見を集めて、IoT医療機器システムのプロトタイプを製作し、翌2021年から高度セキュアIoT医療機器システムへ仕上げる計画を立てた。ところが文科省の都合により、2019年度で本事業の補助金がなくなることになった。そこで同大の経常予算から、本計画を継続して推進することになったそうだ。

今回の発表は、これらの研究の集大成としての成果発表となるものだ。本研究は2019年度までは、前出のとおり「高度セキュアIoT医療機器システムの研究」というテーマで、佐々木良一教授と土肥健純教授(いずれも当時)が事業責任者であったが、2020年度のタイミングで研究もより具体化され、「リモートメンテナンスを伴うTrustworthyな地域医療用IoTシステムの共通基盤の研究開発」に改名された。この「Trustworthy」(Trustworthiness)とは「safety, security, privacy, reliability, and resilience」を含む意味でISOでも定義されている。

ベイジアンネットワークを用いた動的な異常要員検知のアプローチとは?

以下、東京電機大学 佐々木 良一 顧問・客員教授(研究推進社会連携センター)の講演「医療用IoT システムの異常原因をベイジアンネットワークを利用して切り分ける方式の開発」の概要を中心に紹介する。

本研究の主な動機と目的は、家庭や病院にいる患者や、介護施設の介護者の異常をリモート監視するIoTシステムが増加するなかで、そのシステムから発せられる異常アラートの原因を切り分ける方式とガイドシステムが求められるようになったことからだという。

たとえば、ある異常アラートが出たときに、それは本当に患者の異常によるものなのか、あるいは機器異常が原因なのか、さらに機器異常ならば、どの機器によるものなのか、その原因を切り分ける必要があるわけだ。

そこで本研究では、この切り分け方式として「ベイジアンネットワーク」(以下、BN)を用いた方法を採用した。この方式は、切り分けに必要な因果関係の記述能力に長けており、BN自体が肥大化せず、関係者間でプライバシーなどの不適切な情報の流れがないというメリットがある。

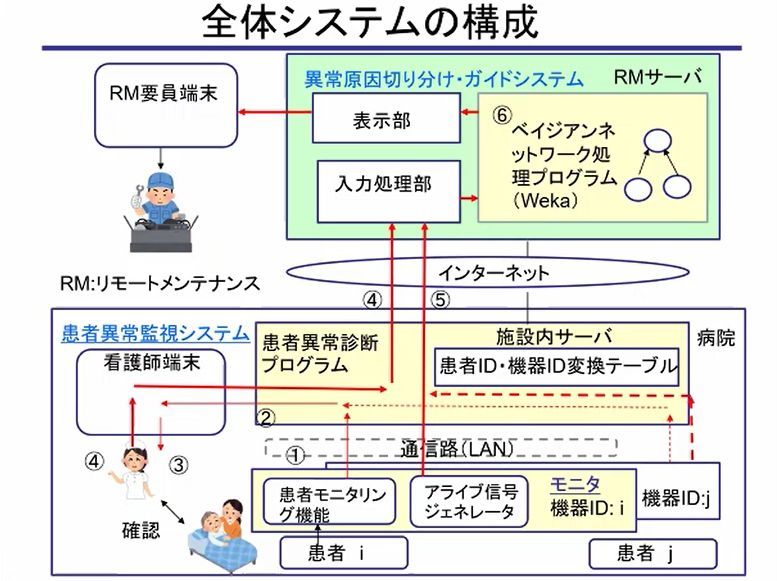

研究全体のシステム構成は次の通りだ【★写真2】。病院などにある「患者異常監視システム」と「異常原因切り分け・ガイドシステム」で構成される。

もし患者異常監視システムによって、患者をモニタリングしている過程で異常が検知されたら、看護師の端末に状況が通知される。そこで看護師は患者のところに向かい、異常があれば適切な措置を行う。もし異常がなければ、その旨を看護師が端末に入力し、患者異常監視システムを経由して、異常原因切り分け・ガイドシステムに連絡する。

次に、研究開発した「FIGB」(Fault Isolation and Guide system for IoT using Bayesian network

)と呼ばれる異常原因切り分け・ガイドシステムにおいて、前出のベイジアンネットワーク処理プログラムを使って診断を実施する。ベイジアンネットワークは、因果関係を確率で記述するグラフィカルモデルのひとつだ。複雑な因果関係の推論をグラフで表現すると同時に、個々の変数の関係を条件付き確率で表す確率推論モデルになっている。

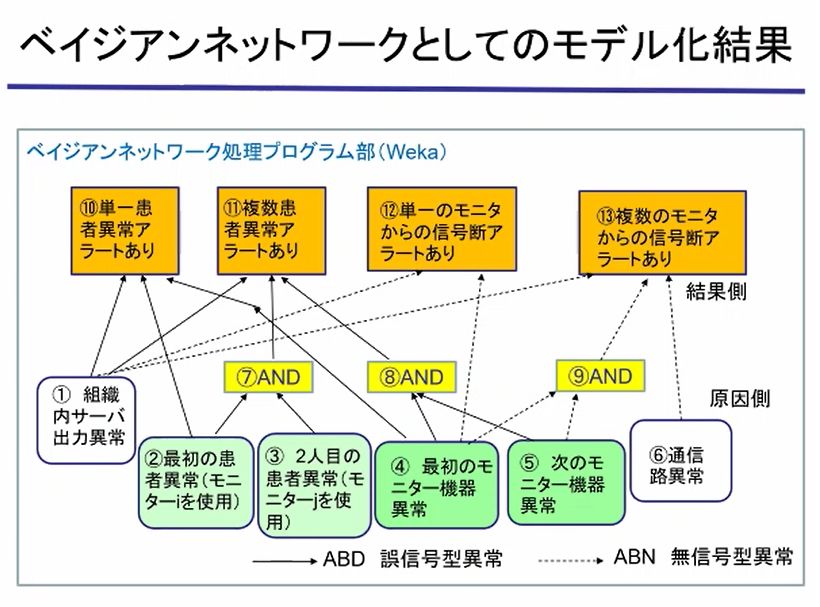

たとえば、【★写真3】のように各ノードをモデル化し、⑩~⑬の結果が分かったとき(例:⑪複数患者から異常アラートあり)、原因となる事象(例:③2人目の患者異常)の値がどうかという事後確率を求める。ベイジアンネットワークでリンクに入る関係は、ORで表すのが一般的だが、ここではANDを使えるようにしている点が特徴だ。

確率を求めるために、ここではフリーソフトウェアの「Weka」を用いてプログラムを組んだという。Wekaはニュージーランドのワイトカ大学で開発された機械学習ソフトウェアで、Javaで書かれている。ここで発生確率の推定順序は、患者異常>IoT機器異常>通信路異常>施設内サーバ異常というプライオリティで設定した。

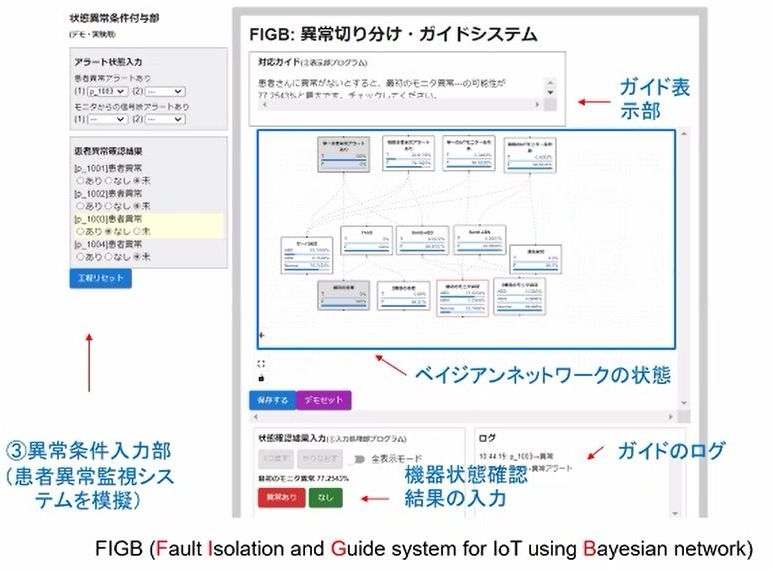

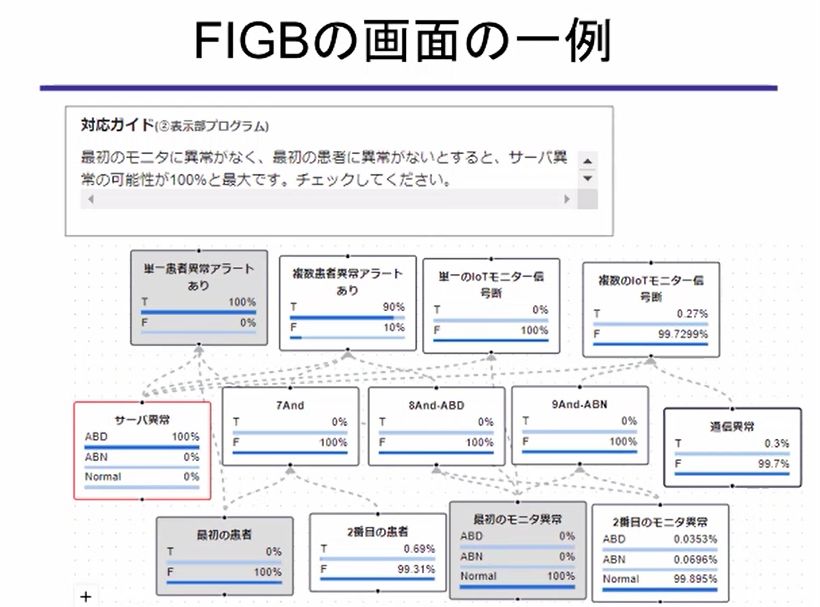

なお、この異常原因切り分け・ガイドシステム・FIGBは、リモートメンテナンス(RM)サーバなどに実装され、ベイジアンネットワーク処理部のほかに、入力処理部と表示処理部、さらに異常条件入力部で構成。FIGBと異常条件入力部の実画面は次の通りだ【★写真4】

いま、たとえば「1101」のIoT機器を利用している患者に異常があったとすると、FIGBには「患者が以上の可能性が94,5%と高いので、看護師からの連絡を持って下さい」といったメッセージが表示される。ここで看護師が状況を把握して、もし患者に異常がなければ、その入力結果を受けて、今度は「機器(モニタ)異常の可能性が77.2%になるので、チェックしてください」というように、ベイジアンネットワークから出力される。

さらに、この結果からリモートメンテナンス業者がモニタに異常がないと確認できたら、ベイジアンネットワークの演算を行い、今度は「サーバ異常の可能性が100%なのでチェックしてください」とFIGBに表示される。もし本当にサーバに異常があれば、原因の切り分けに成功し、原因を特定できたことになる【★写真5】。

このシステムでは上記のような単一の異常だけでなく、たとえば「1002」と「1004」のIoT機器が同時に(信号断で)異常になったときでも、「送信断の可能性が60%なのでチェックしてください」といったアラートが表示される。さまざまなケースにおいて、看護師業務とリモートメンテナス業務を上手く自動的に切り分けて、ガイダンスが行われる仕組みだ。

機器・生体モニタリング技術/異常要因検知システムのデモも実施

これらのブランディング事業の理論をベースに、同大学 未来科学部情報メディア学科 岩井将行教授が「IoT技術で実現する機器・生体モニタリング技術/ベイジアンネットワークを用いた動的な異常要因検知システムのデモンストレーション」を実施した。

本事業の研究期間において、まさに新型コロナウイルスが大流行し、現在も終息に至らず、コロナ禍のもとで社会が動いている。その間にドラスティックに社会が変容している。医療は逼迫し、看護師・介護士の業務負荷が高まった。非接触型社会の到来とモニタリングによる異常早期検知、証拠保全、さらにサイバーセキュリティ攻撃の懸念、デジタルツイン/メタ社会における機器・管理の再定義といったパラダイムシフトも起きつつある。

そのような状況で、岩井教授はIoT技術で実現する機器・生体モニタリング技術として、「MOxセンサを活用した水素濃度計測による呼吸数監視手法~人の体調のスムーズな監視」を研究している。

MOxセンサ(金属酸化物)は、空気中のエタノールと水素濃度を測定し、二酸化炭素相当量濃度を推定するもので、数千円というローコストで利用できるため、室内空気質計測デバイスとして多数の実績がある。無線LAN経由で、クラウドと連携したり、患者の異常呼吸や原因症状の特定など、簡易的なセンシングのデバイスとして使える【★写真6】。

また重篤な新型コロナウイルス患者は発話することが困難なので、「発話困難な入院患者の介助希望の可視化と伝達速度を向上させるIoTシステム」も開発。これはIoTを用いた四角いデバイスを90度に回転させ、患者が希望することを非接触かつスムーズにナースステーションに伝達できる支援システムだ【★写真7】。

このほか9軸センサを活用し、人の転倒などの見守りが可能なウエアラブルデバイスや、振動などの機器異常管理などにも役立てようとしている。また「CO2センサとMinecraftを組み合わせた環境情報提供システム 」によって、サイバーとフィジカルが一体となった空間情報を再現した研究も行っている。呼気に含まれたCO2 量をセンサで検出し、それをメタバース上で可視化するデモが行われた【★写真8】。

これらの研究は、医療分野におけるIoT技術を総合的に融合させたものと言えるが、もちろん医療分野に留まらず、さまざまな分野への応用も期待できる。東京電機大学では今回の研究事業をベースにし、さらに実学尊重のもと社会に貢献する研究を進めていくという。