IoT機器への攻撃の脅威と対策

NTTデータ先端技術は、スマートデバイス(IoT機器)を狙うサイバー攻撃の脅威と、基本対策の重要性を整理したリリースを公表した。産業・商業分野でのIoT活用が加速する一方、設定不備や運用の甘さを突いた攻撃が継続的に確認されており、初期設定の見直しや不要機能の無効化など日常的対策の徹底を呼びかけている。

IoT機器の急増と新たな課題

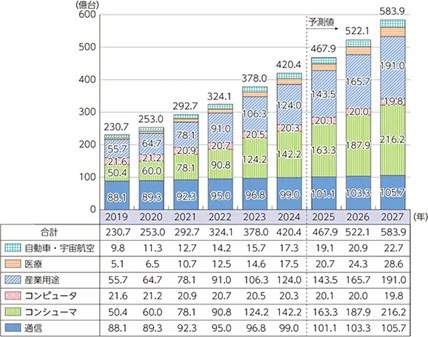

IoTの進展により、製造のスマートファクトリー化、流通・小売の在庫・顧客サービス高度化など、利活用は広範に進んでいる。世界のIoTデバイス数は2024年時点で420億台超とされ、今後も増加が見込まれる。機器点数と連携範囲の拡大は利便性を高める半面、一度の侵入が数十~数千台規模の悪用に波及し得るという構造的リスクを伴う。

世界のIoTデバイス数の推移及び予測(出典:総務省「令和7年版情報通信白書」)

狙われるスマートデバイス:ボット化と横展開

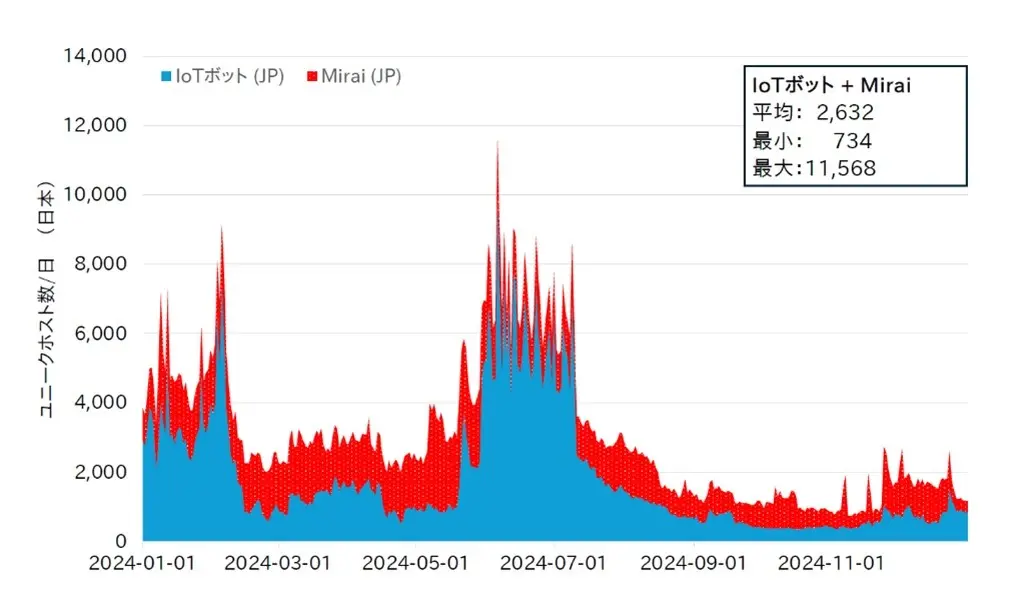

2016年に確認された「Mirai」は、Webカメラ等の脆弱な機器を踏み台に大規模DDoSを引き起こした。リリースは、Mirai系通信は流行期比で減少傾向にあるが、国内での感染機器はなお一定数存在し、さらにMiraiの特徴に当てはまらない新種のIoTボットが増加していることを指摘する。背景として、初期パスワードの放置や不要サービスの稼働など、基本対策の欠落がしばしば原因となる点を挙げている。

産業分野で顕在化する影響

製造業では、設備監視・予知保全・エネルギー管理などでIoTが不可欠となる一方、機器の対策不足が不正アクセスや機密情報漏洩を誘発し、生産ライン停止や金銭要求、信用失墜に至る懸念が示される。流通・小売では、在庫・POS・冷蔵冷凍設備など多様な機器が稼働しており、センサーの不正操作により大量廃棄が発生した事例にも触れ、顧客情報漏洩や売上影響、サプライチェーン波及といった実務上のリスクを注意喚起している。いずれも、基本対策の見落としが被害の引き金となり得る、というのがリリースの主旨である。

基本対策の要諦

発見・防止の大前提として、初期設定の再点検(不要なアカウントやサービスの停止、管理認証の強化)と不要機能の無効化を日常的に行うことが示される。多様な機器・連携環境で“設定の抜け漏れ”は発生しやすく、点ではなく面での棚卸し・運用是正が要る、という実務的視点が強調されている。

出典:PRTimes IoT機器を狙うサイバー攻撃の脅威